Lorsqu’on quitte le périmètre de la Biennale proprement dit, il reste que Venise est un immense musée. Déjà avec ses institutions pérennes : l’Académia où se trouve « la Tempesta » de Giorgione et le martyre de Sainte Ursule du Carpaccio, où encore l’église Dalmate où se trouvent probablement les plus beaux Carpaccio du monde, ou encore San Rocco et ses Tintoret, sans compter tout le reste.

ADRIAN GHENNIE

Ce « devoir » fait, il faut traverser le Grand Canal pour aller sur les Zattere et en chemin s’arrêter si l’on veut à la fondation Guggenheim qui présente un ensemble important d’œuvres du sculpteur Arp et de ses contemporains, mais on peut aussi filer un peu plus loin vers la fondation Cini qui outre ses merveilles d’art et de peintures anciennes (dont un Piero Della Francesca de 1410) permet de découvrir la nouvelle production de ce peintre Adrian Ghennie, qu’on avait découvert au pavillon Roumain de Venise en 2013, et qui se révèle ici comme un des très grands peintres contemporains dans la lignée des Bacon, Freud, Barcelo entre autres par la force expressive qu’il met en jeu, à laquelle il joint, un fantastique de la distorsion, qui n’est pas sas rappeler Jerôme Bosch dans un autre registre. Son exposition s’intitule : » The Battle between Carnival and Feast « (Carnaval et festin) coup de chapeau à Venise bien sûr, mais aussi évocation des naufrages dans la mer des tempêtes qu’il évoque par une citation du radeau de la Méduse de Géricault.

Mais qu’est-ce qui nous saisit dans cette peinture au-delà de son sujet ? L’évidence simple d’avoir affaire à un grand artiste, hors tout discours explicatif, hors toute mise en scène ou installation. Là, sur la toile éclate l’évidence formelle d’un art et si peu que l’on soit frotté à ces matières, voilà qui crève les yeux et justifierait à soi seul le voyage à Venise.

JAMES LEE BYARS

Poussons plus loin sur les Zattere, cette fois, l’occasion d’un arrêt à l’église des Jesuati où pour une pièce de 50 centimes on peut éclairer et voir une des plus belles crucifixions du Tintoret et tant que nous y sommes, aller dans l’église Santa Maria découvrir l’œuvre de James Lee Byars.

Treize minutes, pas une de plus, voilà ce que dure une des installations les plus fortes de cette Biennale. Pas de crucifixion ici, mais aussi paisible qu’elle, une réflexion sur la mort.

Celle de l’artiste James Lee Byars conçue et mise en scène par lui-même alors qu’il luttait contre un cancer incurable en 1994. Elle s’intitule simplement : « The Death of Jame Lee Byars ». Imaginez une immense cuve (un caveau) rectangulaire de plusieurs mètres de haut, dressée verticalement et tapissée à l’intérieur de feuilles d’or au milieu de laquelle, recouvert lui aussi de feuilles d’or, git un cénotaphe. Il faut imaginer en outre, car l’artiste n’est plus là comme tel, mais qu’il s’est bien, lui-même, étendu sur cet édicule, enveloppé d’un manteau recouvert d’or. Pour parfaire l’installation, la Fondation Walter Vanhaerents a confié au musicien libanais Zad Moultaka (dont on avait pu voir l’installation, Gilgamesh, en 2017 à l’Arsenal) d’entrer en dialogue musical avec cette œuvre.

16 haut-parleurs sur piédestal diffusent en boucle « Vocal Shadows » un chœur funéraire dont le requiem guide le passage d’un esprit désincarné vers l’au-delà. À mesure que les paroles et les sons se dispersent de manière rythmique dans l’espace de l’exposition, ils se combinent avec des motifs acoustiques sans cesse changeants. « J’espère que l’expérience que feront les gens de la façon dont je m’exerce à ma propre mort sera utile pour eux-mêmes » disait James Lee Byars en 1994.

Qu’aurait-il pensé de ces visiteurs étourdis (l’entrée est libre), fascinés par l’or qui brille, venus se faire photographier devant ce « caveau » avec le sourire idiot qu’ont ceux qui n’ont rien vu, puis repartent sans avoir rien entendu non plus, satisfaits néanmoins de l’image qu’ils ont prise d’eux-mêmes. Néant face au néant.

Allons traversons la Guidecca cette fois pour aller déjeuner sur le quai d’en face dans une de ces Trattorias toutes simples qu’affectionnait ce Vénitien de François Mitterrand lorsqu’il séjournait chez son ami le peintre Zoran Music et découvrons l’exposition de photos de l’immense Letizia Battaglia

LETIZIA BATTAGLIA

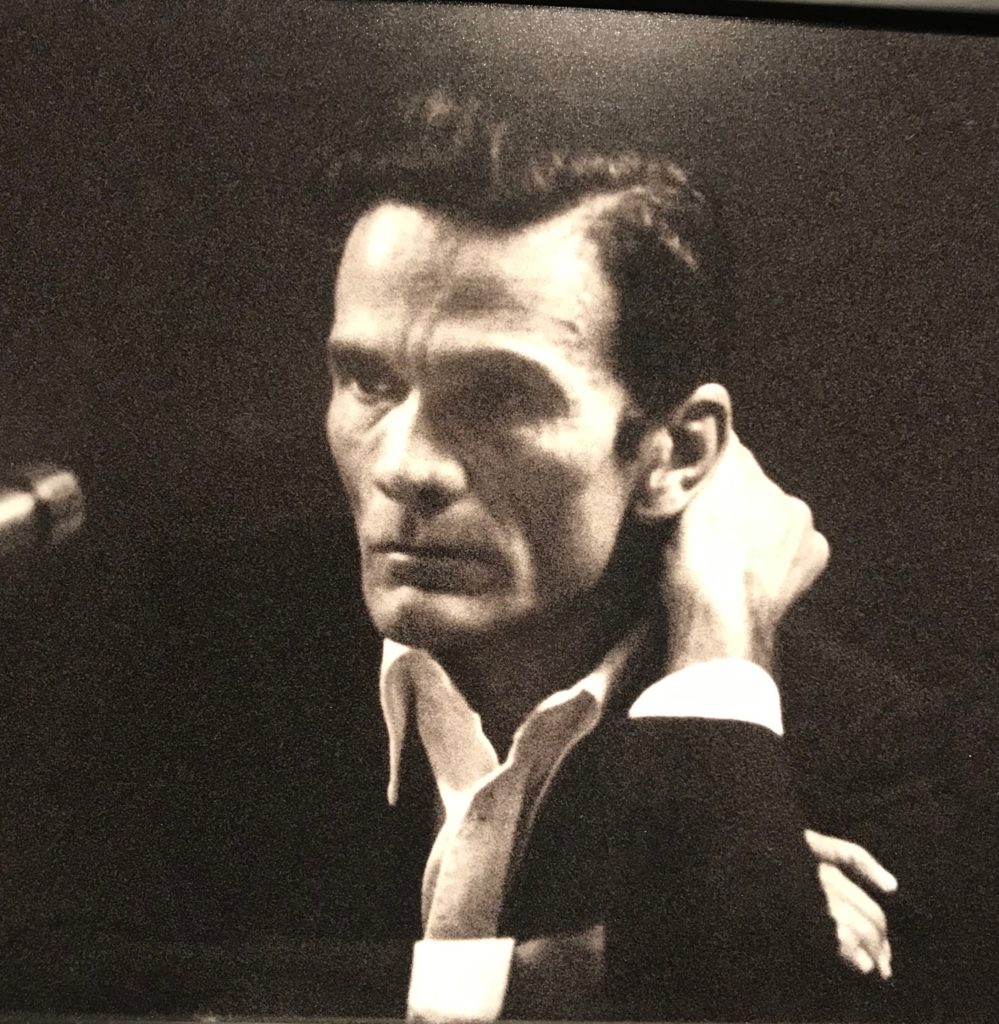

On avait vaguement entendu son nom sans véritablement pouvoir mettre des images en face. Personnellement j’associais spontanément ce travail à celui du néo réalisme italien ou du cinéma qui suivait avec les descriptions de figures populaires, de la mafia du crime, de la périphérie des villes, bref, je confondais tout. Il a fallu cette rencontre avec 300 photos d’une photographe septuagénaire hors du commun qui avoue n’être venue à cette pratique que par hasard, parce qu’on lui a offert un appareil et qu’elle s’est mise à regarder le monde autrement, à travers un viseur, pour changer mon opinion. Une exposition remarquable donc à voir à la galerie dei Tre Oci sur la Guidecca, qui effectivement montre le Sicile de la mafia, de la misère et de la dignité dans la pauvreté, mais aussi la joie des enfants, la beauté des visages (remarquable série de portraits de Pasolini encore jeune et si grave, si intense, aussi beaux que les portraits d’Artaud que tira jadis Denise Collomb), terribles portraits d’homme politiques italiens comme Berlinguer par exemple, le tout en « noirs et blancs » somptueux qui magnifient un coup d’œil irrémédiable sur le monde à l’exception peut-être de cette photo couleur récente où l’on voit une adolescente brandir un drapeau rouge sang. Une découverte.

À deux étapes de vaporetto se trouve l’Île de San Giorgia Maggiore où nous attendent deux expositions remarquables : Alberto Burri et plus loin San Scully.

ALBERTO BURRI

Alberto Burri, on l’a un peu oublié. Très connu dans les années soixante, on retient en général de lui, ces sacs cousus et collés sur toile, ses plastiques collées eux aussi et brûlés, carbonisés, on sait qu’il compte parmi les grands peintres matiéristes comme Tapies par exemple, qu’il entreprit de renouveler le langage de la peinture « du côté » de la matière comme Dubuffet, qu’on l’apparenta pour cette raison aux « informels » sans doute à tort et que son geste de coudre, perforer, trouer, sa façon de « brûler la matière » inspirera Arman et surtout Rauschenberg qui y trouvera la justification de ses « Combine Paintings « . Si on s’en tenait là, on aurait tort tant cette exposition (véritable rétrospective des grand moments de sa peinture) est éloquente.

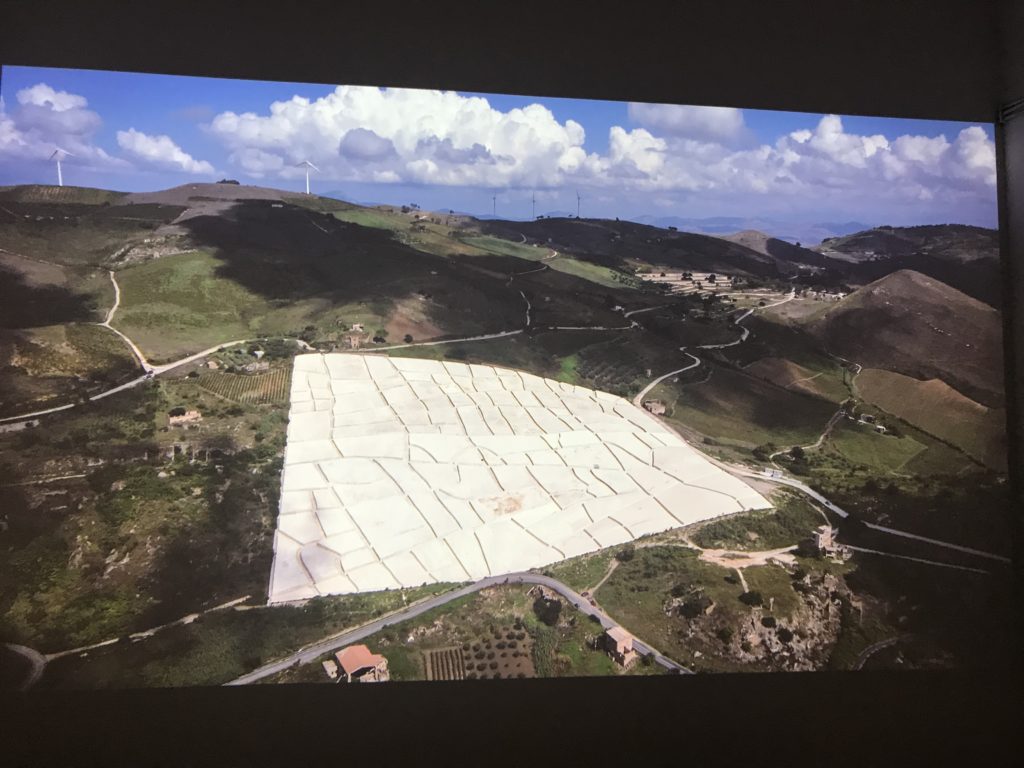

On a là en effet une vision dans le temps de son travail, depuis les sacs colorés et cousus-collés, jusqu’aux grands à-plats immenses, magnifiques où s’insèrent des motifs byzantins à l’image des Viennois de la « Secession ». Et puis il y à le Burri sculpteur avec des œuvres à la manière des stabiles de Calder et surtout cette sculpture dans l’espace qu’il a conçue en hommage au tremblement de terre en Sicile qui a détruit le village de la Gibellina non loin de Palerme pour laquelle il a créé une œuvre de la taille de ce village qui vue d’avion doit ressembler à l’un des ses tableaux blancs craquelés comme un fond de lac argileux dont l’eau s’est retirée. Ses craquelures sont des rues, le dessin de l’argile des pâtés de maisons sans portes ni fenêtres, le tout ne s’élevant au sol à pas plus de deux mètres de hauteur. Lorsqu’on visite la région de Palerme, il arrive qu’on voie de loin cette tache blanche sur une crête, c’est la plus belle traduction de la notion de destin qui suit un tremblement de terre ou rien n’existe plus que le silence qui a faut suite au désastre. Voilà un rêve d’artiste réalisé, mettre son tableau à la hauteur de la nature, ajouter son art à la nature, n’est-ce pas la définition même de l’art.

SEAN SCULLY

Et puis, c’est juste à côté, dans l’église même de San Giorgio que nous accueillent 34 dalles de couleur empilés les unes sur les autres, sortes de podiums recouverts de feutre de couleurs différentes ,formant de ces bandes typiques de l’art de Scully. Une image de l’échelle de Jacob nous dit le sculpteur qui en propose une version en bois dans le jardin. On s’assied, on regarde, on médite, on peut même entrer dans cette sculpture et puis on va dans la sacristie (lieu où sont conservés les objets sacrés) qui contient l’exposition de dessins préparatoires à la cérémonie silencieuse que propose de Scully afin de préparer la réflexion graphique qui y conduit. Puis on passe dans les espaces du cloître où sont présentés le long d’un long couloir les somptueuses toiles (déjà vues à Venise) dont la superposition chromatique fait si fortement songer à Rothko dont on s’accorde à dire que l’art de Scully découle. Dans les salles, le long du couloir, on retrouve les magnifiques pastels qui ont fait sa réputation et dont la perfection formelle et la beauté saisisent toujours autant.

Pas une découverte vraiment donc, mais un plaisir renouvelé et, dans ce décor, une pensée pour la chapelle de Houston qui fut une des dernières créations de Rothko avant son suicide. Sean Scully est plus solaire, plus engagé dans le monde, sa peinture ne donne pas l’impression de buter sur un mur, au contraire, elle le traverse, elle est un flux, elle nous entraîne et nous voulons suivre encore longtemps sa trajectoire. Un doute cependant, la dernière salle présente un triptyque de nature religieuse mais figurative comme un essai, un repentir, une alternative à son univers abstrait ? Cette vision nous laisse songeurs.